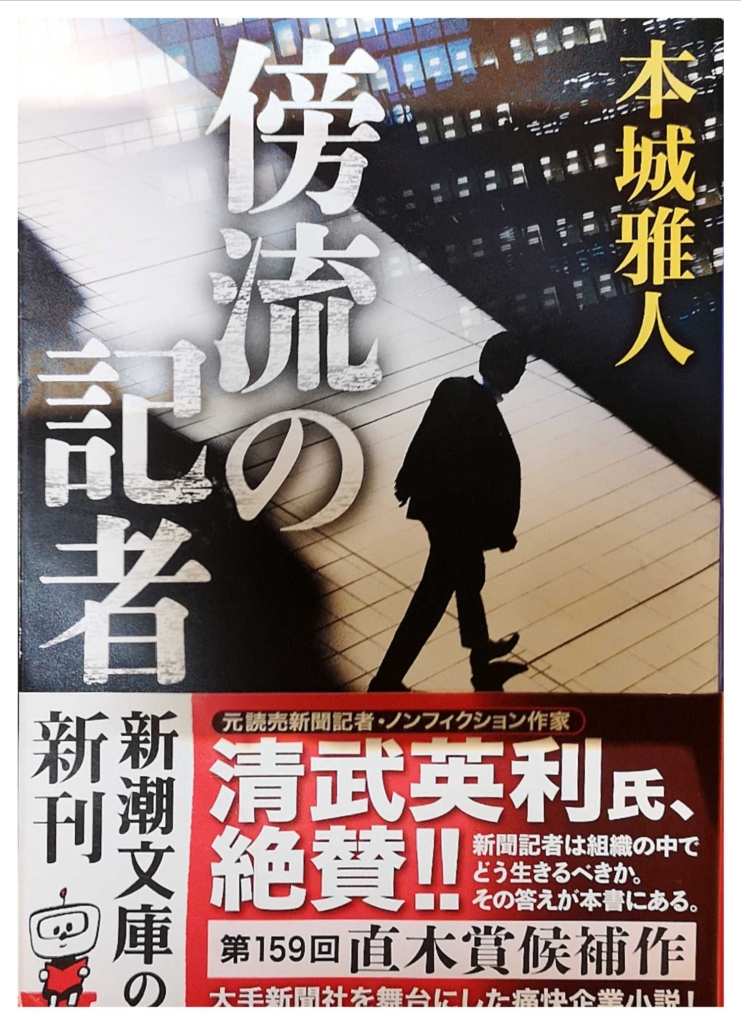

【読書】傍流の記者

タイトル買いしました。

タイトル買いしました。

大手新聞社を舞台にしているだけあって、業務上共感できるところはなかったものの、文章の端々に「なるほど」「確かに」と思わされました。

作者の本城雅人氏は、スポーツ紙の記者として、プロ野球、競馬、メジャーリーグの取材に携わってきた方で、今回紹介する『傍流の記者』をはじめ、『ミッドナイト・ジャーナル』『紙の城』など、新聞記者を主人公にした作品を多く書いています。

『傍流の記者』は、優秀な記者ばかり揃った同期6人にスポットを当てています。警視庁、調査報道、検察、遊軍…と、得意な分野で実績を残しながらも、社内や取材先との人間関係に悩む姿が描かれています。

個人で結果を出すよりも、デスクとしてチーム全体で成果を残すことの難しさが印象に残りました。

他人に任せることのもどかしさ、部下が疲弊して離れていく寂しさ、自分の言動に対する後悔は、思い当たるところしかありませんでした。

背中で見せる、強く指示する、相手に合わせるなど、リーダーシップに正解はないものの、部下との関係に悩む警視庁担当の主人公が、奥さんに言われた言葉も一つの答えかと思います。

最初からチームワークで動いていたら、みんなが全力を出しきらんでしょ。だから父は、最初は人のことなんか気にせず、自分が好きなようにやる。後輩の人の仕事をなにも言わんと黙ってみてたんやて。上の人が任せてくれたら、下の人かて頑張ろうと思うでしょ。そうなった時が本当のチームワークで、そういうチームが一番強なるって言うていたらしい

取材先との距離感や関係は接している本人しか分からないが、近すぎるゆえに、突っ込んで聞けなかったり、俯瞰して物事を見れなかったりすることは、よくあることです。

現場の声を受け止めながら、取材の方向性に互いに確認し、軌道修正する。私自身もそうありたいものです。

備忘録を兼ねて、いくつか心に残った部分を引用させていただきます。

俺たちだって同じじゃないか。他紙に負けて怒られているうちはまだマシだ。そのうち怒られることもなくなる。それが、「おまえたちではこの事件に勝てない」と会社から見放された時だ。

「話したことをメモするのではなく、胸の内まで聞き出そうとするんだ。そこまでやって初めて『人』は書ける」

これから一緒に仕事をするかもしれない後輩のことを悪く言い過ぎてしまったかと反省を込めた。

ーでも記者はミスして学ぶ。ミスの経験のない記者は、間違いの前兆に気付かず、いつか大きな失敗をする。

慎重に取材するのは記者として当然のことだ。その上で、それでも自分はミスをしてしまうかもしれないとの不安を心のどこかに持たなくてはならない。それは現場というものが生ものであるからだ。複数の人間の考え方や思惑、誤解までが絡み合う中で、この先何がどうなるかなど誰にも予見できない。慎重にやれば大丈夫などという考えたは、所詮は慢心でしかないのだ。

業界紙記者としての仕事が年々少なくなり、本来やりたい仕事とのギャップに苛立ちを感じている自分にとって、モチベーションを上げる良い機会になりました。